A·史密斯没见过勒布朗针对白人记者,我对布朗尼没做错事

1、史密斯的自我辩驳与职业立场

A·史密斯作为美国体育媒体的代表人物之一,长期以来以直言不讳的风格著称。他敢于批评巨星、敢于表达个人观点,但同时也因为这种风格屡屡被卷入争议。在布朗尼事件中,他被部分球迷指责“对詹姆斯一家过于苛刻”,甚至有媒体暗示他存在“种族偏向”。对此,史密斯的回应直接而有力,他强调自己的发言始终立足于职业分析,而非个人偏见。

在接受采访时,史密斯明确表示:“我对布朗尼没有做错事,我只是指出了他在球场上的客观表现。”这种态度反映出他一贯的媒体理念——体育评论应建立在事实与专业判断之上,而不是情绪与立场之争。在这个舆论容易被标签化的时代,史密斯的回应更像是一种对职业操守的捍卫。

值得注意的是,史密斯并非第一次面临类似的指责。从詹姆斯、杜兰特到欧文,他与多位超级球星都有过言语交锋,但他始终坚持“评论不是攻击,批评不是仇视”的原则。此次事件中,他再次借机强调了媒体评论的独立性与理性的重要性,这对于体育媒体生态而言,具有一定的引导意义。

2、勒布朗的媒体态度与公众形象

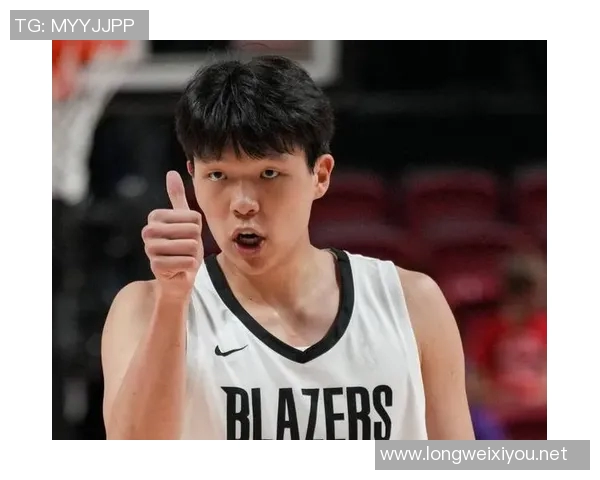

谈及勒布朗·詹姆斯,史密斯特别指出:“我从未见过他针对任何白人记者。”这句话不仅是对勒布朗的赞赏,也是一种社会层面的澄清。勒布朗作为NBA历史上最具影响力的球员之一,始终以其职业精神和媒体沟通能力著称。他与不同背景的记者保持着良好关系,无论面对批评还是误解,他大多选择理性应对。

事实上,勒布朗的公众形象一向稳健。他既是球场上的领袖,也是社会正义议题上的积极发声者。在“黑人的命也是命”运动中,他的言论被广泛传播,但同时他也在多个场合呼吁媒体公正报道,不以肤色区分评价标准。史密斯的这番话,某种意义上是对勒布朗人格的一种再确认。

此外,勒布朗在教育、慈善和社区影响方面的努力,也让他成为了舆论场中罕见的“正能量代表”。他从不回避媒体,而是学会了利用媒体,塑造积极的叙事方向。正因如此,史密斯对他的肯定,不仅仅是个人层面的赞誉,更是对一种媒体共处哲学的认可——尊重与理性共存,批评与合作并行。

3、布朗尼事件与媒体舆论冲突

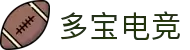

布朗尼·詹姆斯作为勒布朗的儿子,自出道以来便承载着巨大的关注度。无论他在高中、大学还是进入NBA的每一步,媒体都在用放大镜审视他的表现。在这样的背景下,史密斯的任何评论都极易被曲解成“针对詹姆斯家族”。事实上,他所说的仅是从篮球表现出发的分析,却被部分网友上升到情感和种族层面。

这场风波反映出当下体育媒体舆论的一种极端化趋势——球迷群体往往情绪先行,而事实被淹没在情绪洪流之中。史密斯在社交媒体上多次澄清,自己的评论没有任何恶意,只是希望人们能用专业眼光看待布朗尼的发展。这种冷静的表达,恰恰揭示了当今媒体生态的一个问题:理性声音往往被误读,情绪反应却成为舆论主流。

另一方面,布朗尼事件也反映了名人二代在公众视野中的双重压力——既要面对父辈的光环,又要承受外界的苛责。史密斯的多宝电竞发言虽然引发争议,但在本质上,他是在提醒公众,不要因为姓氏而设定不同标准。体育应是公平竞技的场所,而非舆论的角斗场。

4、媒体责任与公众理性反思

史密斯的这次声明,也引出了一个更宏观的话题——媒体人该如何在自由表达与公众情绪之间寻找平衡?在社交媒体时代,传播速度远超以往,一句评论可能被截取、放大、误解,从而引发连锁反应。史密斯选择站出来澄清,并强调对詹姆斯的尊重,这本身就是一种媒体责任的体现。

同时,公众也应反思自身在舆论传播中的角色。面对体育评论,不应以“喜恶”作为判断标准,而应更多关注内容是否专业、论据是否充足。史密斯的言论之所以被曲解,恰恰说明当下舆论环境中理性思维的稀缺。只有当媒体与受众都保持冷静,体育讨论才可能回归理性与建设性。

从更深层次看,这场事件也让人重新思考体育评论的意义——它不只是表象的批评或赞美,而是一种推动运动文化健康发展的舆论力量。史密斯的回应无疑是一种自省的姿态,也为体育媒体树立了一个理智、专业、负责任的榜样。

总结:

从“我从未见过勒布朗针对白人记者”到“我对布朗尼没做错事”,A·史密斯用实际行动证明了一个职业媒体人的底线与担当。他没有选择沉默,而是选择澄清与对话,这种坦荡的态度,让事件回归到理性的讨论层面,也让人重新认识了体育媒体的价值——不是煽动情绪,而是引导理性。

无论是勒布朗的包容,还是史密斯的坚持,这场风波最终指向的是一个共同命题:尊重与理解。在信息过载的时代,唯有尊重事实、保持理性,才能让体育世界的声音更加真实而纯粹。正如史密斯所说,评论可以锋利,但必须公平;观点可以尖锐,但不能失真。这,才是体育评论的真正意义所在。